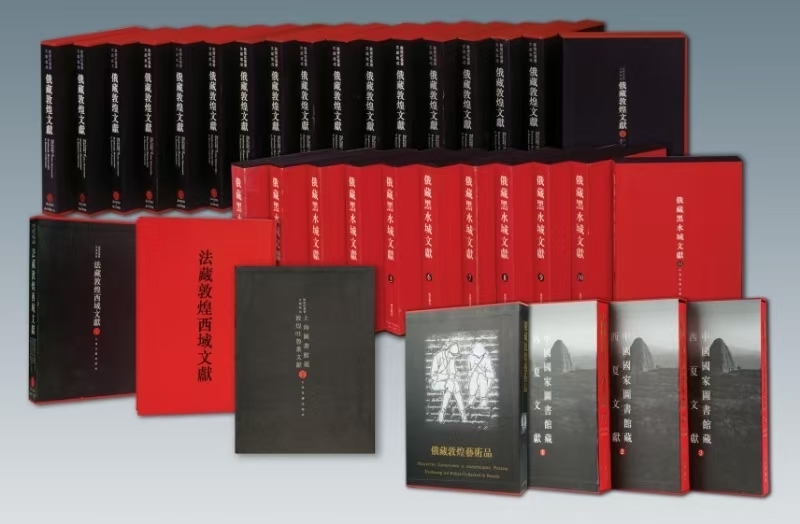

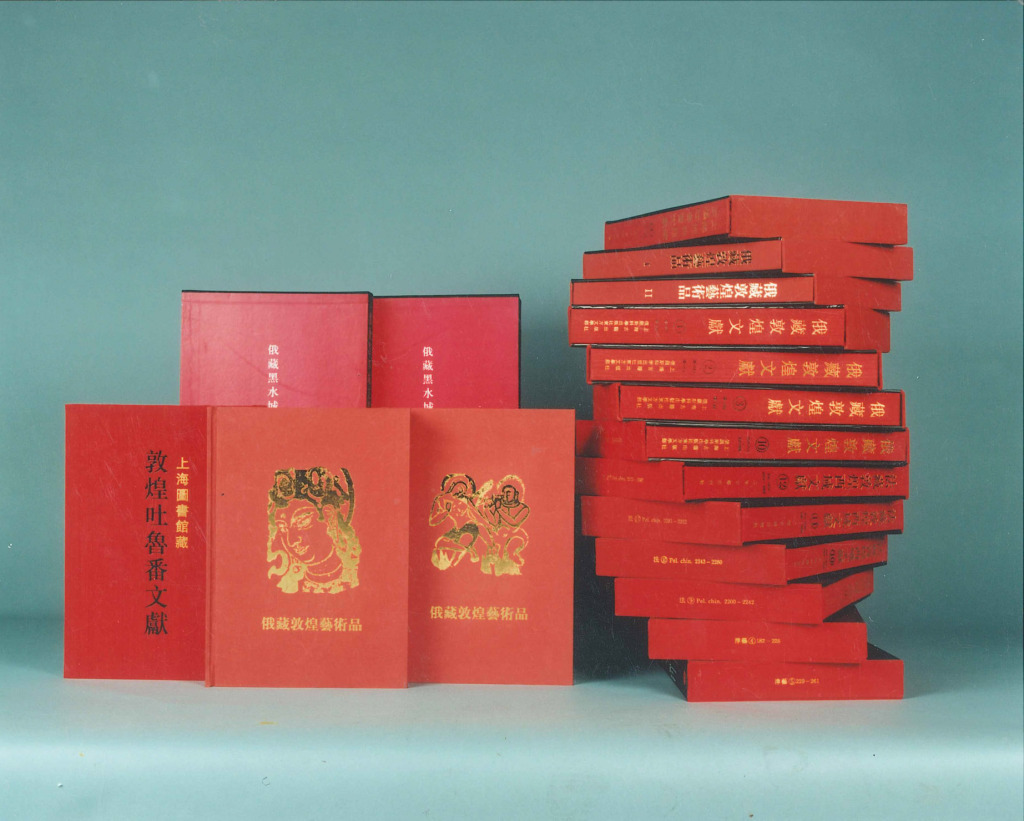

编者按:从1989 年开始,上海古籍社启动抢救出版流失海外的敦煌西域文献文物项目,1992 年开始出书,三十多年来,已经出版了俄国、法国、英国从敦煌、新疆、黑水城等地掠取的文献、文物资料图录数百册。其中俄藏敦煌文献十七册,俄藏黑水城文献三十一册,预计2026年出齐。可以说,这是新中国成立以来通过摄影方式发表图版最多的古代写本文献出版项目。蒋维崧先生撰文回忆了俄藏敦煌、黑水城文献出版前后与俄方交往的点滴轶事,可以一窥当年筚路蓝缕的艰辛。本篇为第三篇。

志存高远,不让须眉——怀念克平教授

克平(К. Кепинг,1937-2002,女)是俄罗斯科学院圣彼得堡东方文献研究中心的研究员。她出生于中国天津,其父是白卫军军官。十月革命后,他与克平的母亲结婚。她母亲是东正教信徒。1945-1954年克平在天津俄罗斯移民社团办的学校接受了小学与中学教育。这时,俄罗斯在中国的传教团体被莫斯科主教废除,克平全家也被遣返苏联。克平先是进入塔什干的中亚国立大学,不久便转入列宁格勒国立大学(下简称列大)东方系的中文专业。1959年在列大毕业后,被列宁格勒东方研究分所聘为科研人员。

1960年,克平婚后生了双胞胎的儿子,虽然后来发生了婚变,但她很快重新投入科学研究,她进入函授研究生阶段,开始研究久已消亡的西夏语。她供职的东方研究所书库存有科兹洛夫(П. К. Козлов)探险队从中国发掘携归苏联的大批西夏文文献,俗称哈剌浩特特藏。苏俄学者伊凤阁(А. И. Иванович)、聂历山(Н. А. Невский)在这个领域的研究贡献是被世界学界高度赞扬为先驱的。学术研究需要一代又一代的继续努力——薪火相传。在克恰诺夫、萨弗罗诺夫(М. В. Софронов)的基础上,克平对西夏语的语言系统提出了自己的解释。她对西夏典籍《文海》的内容、词汇、文字以及语言现象作了最详细的阐述。这些研究成果发表后,奠定了她申请并获得博士学位的基础。她在1970年和1985年先后晋升为初级研究员和高级研究员,1993年,晋升首席研究员。

我1992年初次到圣彼得堡,4月的一天下午,我在友人费锦昌、张静娴夫妇家中第一次见到克平。费锦昌是中国社科院语言研究所派遣人员,其夫人是交换学者。他们很乐于在这段苏俄大变动时期结识各不相同的苏俄知识分子,尤其是能用中文表述思想的学者,而克平正是理想的俄国人士。克平性格开朗合群,与天津人交往不少。孟列夫曾说起,1989年中俄两国学术交流,俄方派出使团去中国半年多,他和克平在列车上遇到了天津的年轻人,克平高兴得马上用天津话与“老乡”们交谈起来。我也很想听听克平的天津话,还保留着“嘛”字音否?不仅克平,连她的老母亲回到俄罗斯后几十年,还念念不忘提起中国。她一句中国话也不会说,挂在嘴上的口头禅却是“我们中国如何如何——”。连克平都忍不住要数落她:“你又不是中国人,凭什么说这等话!”但她就是喜欢念叨中国的一切。她甚至一直想念中国的调味品酱油。1990年府宪展等去了圣彼得堡四十天,允诺下次再来时一定带瓶酱油送她。可惜两年后,中国团队所带的酱油已无从赠送,因为老太太已去世了。

1992年在费、张夫妇住地与克平见面时,我们得知她刚从荷兰讲学归来不久。她对西夏语语法的研究已获得国际学界的肯定与尊重。她毫不隐讳地批评苏联解体后的国内社会诸多怪相,物价飞涨,货币贬值,百姓困苦,乱象丛生。她直言提出疑问:“过去说美苏争霸,苏联还有个‘老二’的地位,宇宙空间还能争雄,这么多的国家财富,一夜之间,不知到哪里去了?”她经历过五十到八十年代的苏联,那时的一卢布在国际市场上几乎与一美元等值,现在一美元可以换一百多卢布。贬值幅度之大、速度之快令人瞠目结舌。当我们问起她的家庭经济情况,她马上很有骨气地回答:“我不困难。”我想这不是因为她是教授,工资高而不困难。事实上很多教授都入不敷出而不得不打零工,挣“外快”以补贴家用,克平因为有出国讲学,得到了西方的津贴,才不至于捉襟见肘。

过了一年,即1993年10月,本社与俄东方所又达成了新的协议,合作出版《俄藏黑水城文献》,我们与中国社科院民族研究所联合组团赴圣彼得堡展开工作。黑水城文献在俄国东方所的入藏量是确凿无疑的世界第一。中国学界开始科学研究西夏文字的拓荒者应该是王静如先生,到了二十世纪七十年代,研究西夏的中国学者重新注目俄藏西夏学文献的刊布。经锲而不舍的努力,终于在1993年签订合作出版俄藏黑水城文献的协议。

早在1989年,中苏双方成立了互派学者赴对方国家进行学术交流的动议。克平得讯后便积极争取这来之不易的机会。她写信给中方民族研究所的副所长史金波,希望史金波能提供一定的帮助,她甚至表示愿意做史金波名义上的学生。克平在1985年已有了高级研究员的职称,在国际学界享有很高的声誉。但她为了珍贵的学术交流机会,这种牺牲精神是很难得的。当然,那年的中国之行,与史金波等的当面切磋,也令她大有收获而产生“不虚此行”的感慨。

克平热情地邀请我们一行六人去她家做客。六个大男人,史金波、白滨、聂鸿音、杨建国、蒋维崧、严克勤,外出异邦多日,正是饥肠辘辘之际,克平以一己之力,在家待客可不是易事。她家是二室一厅的住房,1993年时,中国的居民住房还很紧张,那时史金波已是正教授,兼任民族所副所长,但家中只住二室一厅的房子。我与小严去拜访他,他家的客厅也很小,属过道厅。克平是个聪明能干又尊重传统的人,她在事业上分外要强,不让须眉,生活上也都是自己动手。不仅培养两个儿子成材,自己还取得了巨大进步。

席间谈起东方所的西夏学研究,克平直言不讳地说:“克恰诺夫不喜欢人家搞西夏。”学界中这种“同行是冤家”的现象很普遍,未闻俄罗斯学界也有这种事,但大家均不便多问。平心而论,俄罗斯圣彼得堡东方所内的西夏学专家确实以“两克”——克恰诺夫、克平为双峰并峙,无人能望他俩项背。其中克恰诺夫领域宽广,不仅对西夏法典,尤其是《天盛律令》深有研究,而且编著了西夏刊刻的《大藏经》分类目录,穷年累月,孜孜以求,给后世学者提供了研究的阶梯,功德无量。当然因为所涉领域过于宽广,不免存在一些舛误。而克平的研究以精深著称,她对西夏语音系统提出了自己的解释;并力图释读西夏文字系统存而未决之疑难。她与同事不仅在1969年对《文海》这部巨著作了研究阐释,还对《孙子兵法三家注》《类林》《新集慈孝记》作了研究,她在博士论文基础上完成了《西夏语的形态及类型学特征》,获得学术界广泛的好评。冰冻三尺非一日之寒,两“克”之间的曲直是非是外人无法判断,也无从调和的。

才过了两个星期,克平又一次邀请我们去她家做客,还是原先的六位、一个也不缺。我们觉得如此兴师动众,太不好意思了,她却非常诚恳地说:“你们出门在外,很不容易,我们有责任尽一份力量照顾。”她的真挚使你无法推辞。她的中国话说得很好,几乎没有词不达意之处。1989年,她在北京作学术交流时,为北京电视台录制了“学俄语”的节目,如同“英语九百句”那样,大大普及推广了俄语。多年后,跟着学习的“受众”还怀念这位有着圆形脸庞、口齿清晰、发音标准的俄国老师。我听她的中国话也觉得亲切舒适,唯有一次,她发觉自己有些词不达意,只能用手势来表述。原来她想说“引号”这个词,被“卡”住了,一时不知道这个词中国话怎么说。

1993年12月,史金波等完成了首期鉴别、制卡任务,返回北京。我和小严多住一个月,将拍摄进度补上。一天,克平找我,托我带封信回国后寄给另一位西夏学者李范文。她很慎重地告诉我:“请你看一下这封信。如果我有写得不妥的地方,将来告诉我。”我因此看了信。她的汉字写得不如孟列夫老练,但比丘古与克恰诺夫都强。因为她是用现代汉语的语体文写的,意思很明白,毫无言文脱节、诘屈难通的地方。她在信中说,得知李范文老师在编纂西夏字典,很高兴,相信字典编成后一定会有助于推进对西夏文献的阅读,她期待着《字典》的出版。

1995年,在银川召开了西夏学的国际研讨会,克恰诺夫和克平都受邀参加了会议。我奉社领导之命,去银川开会,并接“两克”到上海一游。当年,《俄藏黑水城文献》已摄片完成了两轮工作,积累了一万多拍底片,有待编辑出版。那年克恰诺夫是东方所的副所长,所长仍是彼得罗相。中方主编是史金波与本社社长魏同贤。按学术地位与声望来说,克平应该出任本书的编辑委员。但史金波可能担心引发克恰诺夫的不满而影响黑水城文献合作出版,也就迟迟不提此事。所以1997年前出版的《俄藏黑水城文献》第一、二、三及第七册均没有克平的名字。直到出版该书第八册时,史觑准机会,看“两克”矛盾平和时,方提出补克平为编委,克恰诺夫很痛快地同意了,此事才告顺利解决。

“两克”到访上海,克恰诺夫是俄方主编,又是东方所副所长,而克平仅是学者,像是自行来的私访者。谈及本社与东方所的合作计划进度安排时,克恰诺夫明确表示“克平不参加会议讨论”。我便安排本室一女同事小李陪克平去逛街。好在“两克”在上海期间,本社都给了生活补贴,“两克”要买些小礼品的钱是足够的。

克平脾气爽直,不会巧言令色。到沪第二天,我们在社里的饭厅由专职厨师掌勺,请他们晚宴。席间气氛轻松,谈及东方所多位老朋友的近况,我忽然想起庞晓梅女士。她是庞英的女儿,而庞英是五十年代留苏学生,中苏关系破裂后,庞英留居在苏俄。女儿庞晓梅便出生在俄,早已嫁人,入了俄籍。庞晓梅也在东方所供职,讲一口流利的俄语,反而是中国话磕磕巴巴的。我不知道她和克平关系如何,随便问起庞女士近况如何。不料克平不假思索地回答:“我不认识她!”这时克恰诺夫也在座,默不作声。我也有些尴尬,又接着问起“伊拉如何?”伊拉即波波娃,在孟列夫敦煌室内供职,几年后当上研究所的副所长,后来又晋升为所长。大概对伊拉有好感,克平便介绍了几句她的近况。过了两年,伊拉来沪,我跟她提及此事,她马上说克平“是个很独立的人”!伊拉那时已经能进行不复杂的中俄会话,“很独立”的表述,大概是指克平有自己的行事风格,有自己的价值判断,不轻易附和别人。

这时距离1997年《俄藏黑水城文献》正式出版的日子已不远。全书第一册前面冠有中俄双方主编的《前言》,俄方的《前言》当然是克恰诺夫撰写的。他在文中为科兹洛夫考察队在黑水城发掘文物的行为作了辩护。中方则认为,虽然是在清末发生的行为,是在两国人民都没有主权条件下发生的事情,但毕竟是在中国疆域内获取了中国文物,应该受到责备。然而双方都不想在这一问题上纠缠而妨碍黑水城文献整理出版的大业,终于决定在双方的《前言》中各作立场表达,互不指责对方。克平很显然地站在克恰诺夫《前言》中表述的立场一边,这是可以想得到的。

2000年,我们又一次去俄罗斯编拍《俄藏黑水城文献》,这是自1993年开始的大规模编拍行动的最后一次。7月,聂鸿音也特地从北京赶来助战。克平与聂鸿音在西夏学上交流不少,共同语言颇多,有惺惺相惜之感。她又一次设家宴款待我们三个中国友人:聂、蒋、严,还请了冬宫的基勒和鲁道娃作陪。克平学术上一丝不苟,孜孜以求,生活上也知道享受。她铺上了美丽的台布,将色拉做得可口又漂亮,令人一见就觉得凉爽可口,舌尖生津。这几天恰逢俄一艘潜水艇出事,失去与地面的联系,艇上人员有几十个,都是年轻人。克平非常关心这些人的命运,她跟我说:“他们都这么年轻,前途无量,祈祷他们平安脱险,父母师长都在等着他们呢!”有一天,潜艇上发出的求救讯号被地面听到了,她很兴奋地告诉我,说明他们还可能获救。直到多天以后,救援措施已经用尽,终于没能使潜艇浮上水面,救援行动宣告失败,圣彼得堡街头店铺纷纷挂出了哀悼死者的半旗,她也表示了沉痛的心情。她是个有两个儿子的母亲,从她的表情与经历,我充分体味了她的深情。

2000年的10月1日快到了,也就是临近中华人民共和国五十二周年的庆祝日了,我们历时七个年头的现场编拍工作已近尾声,计历次辛劳所得,其摄黑水城文献底片仅黑白片即已近三万拍,涵盖了整个俄藏黑水城文献精华的绝大部分。俄方的全力支持配合当然是这一项目成功的重要保证。我向社长、总编辑提出举行一次告别宴会,答谢俄方人员代表的辛劳付出。社领导非常理解与支持,还提醒我们招待会菜肴要丰盛一点,不可怠慢俄方人员。我们拟定了邀请名单,第一位就是所长克恰诺夫。接着是孟列夫、克平,还有所长助理波波娃,以及外事秘书法兰祖诺夫等,也有手稿部可爱的文献管理员娜佳等。我特意写了简明的谢辞,并请孟列夫作同步翻译。我的谢辞致完后,孟列夫作了很精到的解释,接着克恰诺夫以所长身份表示对双方成功合作的满意态度。他又客气地说,俄方限于条件,不能像中方这样以丰盛的宴会欢送朋友,表示惭愧。克平的发言很有意思,她说,这几年的往来,感觉到你(蒋维崧)的俄语有了很大进步,大多数讲话者的俄语发言你大部分都听懂了。希望你像走亲戚一样,今后还要常来圣彼得堡,这样你的俄语会进步更快!我当时很感动,铭谢她的勉励,但自知将有愧于她的期望。

克平是个睿智的女学者,一生自强不息,每见到她忙碌的身影,我会想起一千多年前中国东汉时的女史学家班昭。孟列夫在怀念克平的文章结尾中提到她时说:“她的直言无忌是同事们所共知的。”2000年克恰诺夫指导的博士研究生索罗宁(К. Солонин)举行论文答辩,争取授予博士学位。克平在1993年就晋升为东方所这一学科的首席研究员,理所当然地以指导教师身份参与答辩。克平在会上当着包括克恰诺夫等许多专家的面,不假辞色地向索罗宁提出了许多尖锐的直击要害的问题。索罗宁论文未得通过,答辩失败。那年我正好在东方所工作,隔天后遇见索罗宁,他怨愤地用中国话对我说:“这个老太婆有神经病,你知道吗?”过了不两年,克平意外地因病不治,突然去世了。孟列夫在追念她的文章中说克平“是一个迷人的女性,一个非常有同情心和细心的伴侣——也是一个非常苛刻(通常是不必要的)人”。这也许婉转地表达了孟列夫的看法,弦外之音,不难明白。又过了数年,索罗宁修改了博士论文,作了很大的修订补充,重新申报,获得了批准,被授予博士学位。他在北京偶遇聂鸿音,谈到2000年的答辩未获通过那件事,索罗宁承认,那时论文写得确实不够好,功夫下得不到家,承克平教授不客气地指正,启发了他深入思考,下大力气修改。回忆起来,应该对她表示由衷的谢意。

——————————

重厚少文,安刘必勃的所长——怀念克恰诺夫教授

克恰诺夫(Е. И. Кычанов)生于1932年,卒于2013年,享年八十一岁。他的父亲是土地工程师,母亲是幼儿园教师。这样的出身背景算得上是初级知识分子家庭了。

克恰诺夫自己很要强,好学不倦。1950年中学毕业后,考入国立列宁格勒大学东方学系。在那个时代,列宁格勒大学(简称列大)与莫斯科大学(简称莫大)就像中国的北大、清华那样有名。克恰诺夫入学后进步很快,颇得师长们的赏识,1955年被录取为研究生,主修西夏学。以后数十年,他一直专注于俄国科兹洛夫(П. К. Козлов)率领的四川-蒙古探险队所获的黑水城文献研究,取得了令全世界相关学界瞩目的成果。

苏联亚洲民族博物馆(即今日的圣彼得堡东方研究所)收藏有数量庞大的敦煌文献以及西夏文文献并不是秘闻。1958年,中国文化部副部长郑振铎曾到访过列宁格勒,亚洲民族博物馆友好地接待了中国同行。当时年方三十出头的孟列夫曾接待过郑振铎,为郑等展示过收藏的敦煌卷子。郑印象极深,不知道苏方还有什么其他秘藏。由于郑振铎一行随即飞机失事而罹难,这个信息没有传播开来。

将苏俄藏有数量惊人的敦煌文献这一消息透露给中国学术界的是苏联科学院通讯院士李福清(Б. Л. Рифткин),他曾经促成北京的中华书局影印列宁格勒藏本《石头记》的出版。他把苏俄藏敦煌经卷的讯息告诉了中华书局,同时也提醒中国朋友,苏联官僚主义官场习气严重,处事拖沓,与之谋事合作,一定得有“泡蘑菇”的思想准备。

李福清治中国明清时期的俗文学史,写有研究中国白话小说的专著,正交付上海古籍出版社审读出版。他和该社的社长魏同贤志趣相投,是相交多年的朋友,于是又把苏俄藏有敦煌文献的消息告诉了老魏。老魏是个胸有大志的出版家,极富战略眼光。二十世纪八十年代后期,在他和全社同仁的努力下,上古社已从连年亏损的困局中走了出来,正在积极擘画新的大型选题,目的不仅是扭亏为盈,还要享誉中国甚至世界学坛,走出国门。李福清提供的信息正中他的下怀,他便积极行动起来,走访学界前辈季羡林、饶宗颐、潘重规诸人,最终确定目标是编拍一套《敦煌吐鲁番文献集成》,首要的标的即锁定出版苏俄的藏品。经过颇不简单的报批审核顺序,上海市新闻出版局,又呈国家新闻出版总署批准了出版苏(俄)藏敦煌文献的设想计划。上古社便积极筹备去苏,实地考察苏(俄)藏品情况。

稍早于上海古籍出版社1989年赴俄考察的是中国的两位西夏学者史金波与李范文。1987年1月4日-27日,史金波和李范文受中国社会科学院派遣,前往东方研究分所进行学术交流。史与李均为国内顶尖的西夏学研究专家,分别撰有西夏语言学专著《文海研究》《同音研究》,被学术界敬称为一时瑜亮的“双璧”。他们的联袂访苏,很自然地受到苏联学界的欢迎和重视。苏联的西夏学者克恰诺夫、克平等和他们互相交流、探讨了不少疑难之处。这段日子正是寒冬,室内虽有暖气,但进出学部大门,还得全副冬装御寒。多年后,到了1993年,史金波参与《俄藏黑水城文献》的编拍,又一次在冬天来到圣彼得堡,他对1987年的严寒还记忆犹新。史、李两人的这次苏俄之行收获颇丰,对中国学者来说,更明白了苏联占有了得天独厚的黑水城文献的巨大的优势,又在相对安定的环境中,秉烛达旦钻研了多少日子,苦心孤诣,成就非凡。中方的学者痛感必须改变这种劣势,促进文献资料的全面公布,使全球学者在同一跑道上竞技赛跑。史、李二人回国后,向各自的上级部门汇报,请求酌情考虑,尽早安排出版黑水城文献的计划。

上海古籍出版社也不失时机,于1989年下半年派出了以魏同贤为团长的访苏代表团,团员三人,分别为总编辑钱伯城、副总编辑李国章、影印编辑室主任李伟国。他们抵达列宁格勒后,受到苏方诚挚的欢迎。彼得罗相所长与资深首席敦煌文献研究员孟列夫都出席了欢迎宴会,并提供了阅卷考察的种种方便。早在1965年,克恰诺夫就被所长彼得罗相提拔为负责科研的副所长,他的学术成果很显著,为东方研究所赢得了很大的声誉。在俄国人眼里,西夏学与敦煌学是同出一辙的东方学分支,克恰诺夫与史金波、李范文交流合契,与上海古籍出版社的同行应该也能水乳交融。克恰诺夫与克平都为史金波、李范文所熟识,所以交谈起来就多了不少话题。但是1989年时,上古社方面是专为考察东方所收藏的敦煌写卷而来,哈剌浩特(即黑水城)的西夏文藏品的出版尚未列入议事日程。当知道了这一情况后,“两克”就很知趣地退场了,丝毫没有强人所难的意思。

这批出自黑水城文献中的绝大多数是用党项先民创制的今天已经消亡的死文字书写或刊刻的资料。从内容上说,黑水城文献十分庞杂,不仅有佛教经律论,还有译自汉文四部书的儒道作品,尤其是有来自民间的珍贵的租赁文书,这是反映当时社会从官府到民间的社会经济状况的不可多得的资料。西夏政权立国后割据西陲,与宋、辽或金互不相属,雄峙西北,并称三国,而以正统自矜的北宋与辽(契丹,以后是金)又不为西夏政权立传,使西夏遗留下来的正宗资料很少,其真实面貌一向不能确认,形成历史的空白,致后人修西夏史时往往徒叹资料的匮乏。如今这一大批浩如烟海的写本、刻本重见天日,真是踏破铁鞋无觅处的宝物。当然,这批文献的绝大多数以西夏文字书写或刊刻,不仅形体上迥异于汉字,即使逐字对应汉字辨识后,也还有大量的语法问题,不解决,就不能正确理解文意。在这些问题上,苏(俄)的学者伊凤阁(А. И. Иванович)、聂历山(Н. А. Невский)做出了可贵的努力,筚路蓝缕,导夫先路。后继者即是如今的克恰诺夫、克平等,还有中国的史金波、李范文等。尽管已经死亡的西夏文字尚不能完全释读,但毕竟已能解读十之五六,“死”文字不死。

虽然上古社此番访列宁格勒是为东方所庋藏的敦煌文献而来,但了解到了东方所珍藏的巨量的西夏文文献,是个意外收获。这几位中国古籍行家不仅熟悉汉文古籍,有丰富的版本目录知识,更可贵的是他们有灵敏的行业嗅觉与深远的目光。虽然西夏文字已经死亡,但记载这段失传历史的史料不会完全死亡,只要有史在,国便不会亡。李国章、李伟国认为,俄方所藏的黑水城西夏文文献,如果真能付以影印出版,西夏“绝学”未必不能如甲骨卜辞一样存亡继绝,复振一段空缺的西夏历史。数年后,上古社联合中国社科院民族所与俄东方所签订协议,大规模地编拍黑水城文献,历经三十余年努力,数度往返圣彼得堡与北京、上海之间,终于出版了三十三大册八开本的《俄藏黑水城文献》,使西夏学的研究成为了国际显学。饮水思源,我们是不能忘记主编这套文献的三位前辈,中方、俄方决策者与亲历者克恰诺夫、史金波、魏同贤的功绩永存。1987年史金波、李范文的访苏,1989年魏同贤等人访苏,虽然侧重点各有不同,但都如同在即将燃烧的炉膛中加了一把柴火。

史金波地处北京中枢,消息广泛而且敏捷。1992年年底,他邀请院外事局杨建国陪同,联袂到沪,拜访魏同贤与钱伯城。一见面,史金波就出示了刚收到的克恰诺夫给他的亲笔信。信中明确表示,圣彼得堡东方文献所已获上级批准,可与中国相关部门合作出版他们所藏的哈剌浩特文献(即黑水城文献)。克恰诺夫本人也已获研究所所长彼得罗相授权,拟于1993年上半年访华,商谈合作出版的具体事宜并签订正式的协议书。1993年的中俄会谈在北京中国社科院民族所进行。俄方出席会谈的是得到所长彼得罗相授权的副所长克恰诺夫教授,中方的代表分别为:民族所的西夏学学者史金波与白滨,二位均是资深的研究员;代表上海古籍出版社的是总编辑李国章与副社长兼副总编的李伟国。由社科院派往俄罗斯留学返国不久的杨艳丽女士担任翻译。她掌握的俄语词汇量很大,所以翻译时游刃有余,毫无窒碍,使中俄双方的洽谈一直很顺畅地进行。

但是因为要达成书面协议,文字的表述必须严密周全,两国三方的义务和权利都应有周密且无懈可击的表述,中俄的代表都逐条逐字逐句琢磨,不敢疏忽。当解释协议文本中,出版方(上海古籍社)拥有出版后的一切版权,包括“邻接权”时,却有了争议。俄方认为他们研究所仍有研究文献,征引文献,无论局部还是整篇文献都可引用、刊印,包括发表照片等等,中方从版权角度考虑,当然希望这种现象有所限制,即将黑水城文献的首发权尽可能多地保留于这套书内。当听到中方对“邻接权”的解释时,克恰诺夫有些失态,他勃然大怒,怫然变色说:“你们派车子来把这些东西都运回中国去吧,我们什么权利都没有了!”顿时会场气氛凝固,似乎会谈进行不下去了。这时正逢中午,民族所已准备好了工作午餐,午餐俭约而不失丰盛,克恰诺夫问:“这是便饭么?”显然他对中国的经济活力感到吃惊。事缓则圆。午休后会谈重启,主要是出版方对“邻接权”作了解释,当克恰诺夫理解了这条条文并没有限制俄方人员的研究权利,更没有限制俄方与世界各国的交流权益,包括发表研究成果的权利等,同意该条写进协议书,风云突变的阴霾被驱散了。而克恰诺夫给中方代表也留下了深刻的印象,多年后大家谈起这件事都对他颇有敬意。

1995年8月在银川召开了首届西夏学国际学术研讨会。中外西夏学专家与会者不少,克恰诺夫与克平和莫斯科的治西夏学的萨姆索诺夫等也来了。因为编拍的《俄藏黑水城文献》将在1997年举行首发式,首批面世四大册出版物,其中汉文第一至三册,西夏文第七册,必将引起学界不小的反响。而第一册将冠以中方主编史金波与俄方主编克恰诺夫各自撰写的《前言》(并附中、俄、英三种文字文本),交代黑水城文献的来龙去脉以及整理出版的缘由经历,事关重大,所以中俄双方都下了很大功夫推敲修改,务求臻于完美。在这次银川会议上,我以责任编辑身份和克恰诺夫谈起尚未完成的黑水城文献的编拍进度等事,并涉及怎样看待科兹洛夫所率的四川-蒙古探险队在黑水城地区所获珍贵的中国古代文物以及它们流失境外的事。科兹洛夫所率的考察队进入黑水城地区已是二十世纪初,距清朝即将覆亡仅几年时间,但清政权仍在俄人所到之处实行着有效的统治。所以俄人必须拜会当地的清朝官员,征得他们许可,并送上礼物(如留声机、手枪等),方能进行“考察”。当然也应该承认,科兹洛夫考察队在发现了整整一个王家图书馆的文物,尤其是图书、器物、绘画等捆载而去时,是得到当地官员许可的,清朝官吏率众为考察队送行。所以,俄国人一直认为,这是合法行为,没有欺骗,这种文物从一个国家转移到另一个国家是世界上屡见不鲜的正常的现象。

我们可以不赞成这种观点,可以有所保留,但更重要的是如何搁置争议,走出泥沼,承认这种文物所有权的转移,加速统一对文物的利用价值的认同,加强对其文献价值的认识统一。这才是真正地不负党项先民创制这种文字而留下浩瀚文献的初衷。所以,当1997年这套新书的第一批四册八开本样书首发时,克恰诺夫作为俄方主编致辞时,他也同意我们的意见,不再强调科兹洛夫考察队获取黑水城文献的正当性,避免争论,他在俄方《前言》中一笔带过。中方主编史金波在《前言》介绍这套书的历史文献价值。这样就引导读者真正认识文献价值的意义了。新书首发后,我们共同驱车去北京远郊的清代东陵参观。次日,克恰诺夫意味深长地说,他看到了,“没有什么永恒的东西”。不尽之意在于我们均宜更努力而着眼于前人带不走的永恒的存在。

克恰诺夫是个本分、厚道的所长。他的领导人风格与前任所长彼得罗相迥异。2000年10月前后,伊拉·波波娃来上海出差,因为在异国他乡,和她谈起共同的熟人——东方所的同事,大家都很直率。我把古籍社的两代社长魏同贤和李国章比作东方所的彼得罗相与克恰诺夫,前者(魏同贤和彼得罗相)都是果断、有为;而两位后继者则是心善、宽容。波波娃的见解和我完全一致,可见这大概是真实的情况反映。克恰诺夫原是苏联共产党员,到苏共解散停止活动以后,执政党一夜消失,所以这段历史也就不提了。1992年,我们第一次到圣彼得堡东方所工作三个月后,将启程回国,按照惯例,所长彼得罗相与副所长克恰诺夫,并约了孟列夫、丘古等为我们四人饯行。双方聊天谈起对两国现状的观感时,克恰诺夫忽然呼了一句:“社会主义的中国万岁!”这句没头没脑,令我愕然,当然印象尤深。

1995年,克恰诺夫与克平参加银川的西夏国际会议后路过上海,因为赴俄编拍黑水城文献还有不少工作需要安排协调,就在我们社的员工餐厅午餐。他注意到“你们的员工每人在社里午饭都不收费,这种做法很好”。他认为这是一种增强员工凝聚力的好措施,可惜东方研究所没有条件仿效。克恰诺夫治西夏学,对中国古代文化有所了解。我每次赴俄,总要携带社长李国章签字的亲笔信向他致意,请他关照支持。1997年,据中方团长史金波估计,全部工作已经过了一半之量,但什么时候能克奏全功还不敢说。李国章在致克恰诺夫的信中说,中国有句古语,“行百里者半九十”,意即我们不能松懈,要善始善终。克恰诺夫读信后沉思良久,很有感悟,我以后多次听他重复“行百里者半九十”。

1997年9月上旬,史金波、聂鸿音按原定计划,在完成了阅卷、编目、选择取舍后,将离开圣彼得堡回北京。克恰诺夫带了礼物分别赠送我等四人,以示惜别。他和史金波交情最深,送给史的是金笔与一瓶原产的墨水,送我的是漂亮的领夹与长袖衬衫的袖口夹;送聂鸿音与小严的是各一条领带。他给我礼物时,我正在去阅览室的路上,他交礼物给我时,慎重地说:“小的,但是好的!”使我有些受宠若惊。那年国庆,我国驻圣彼得堡总领馆按惯例举行招待酒会,宴请各国客人。我和克恰诺夫一起出席了酒会。席间,他私下向我介绍了多位俄国来宾的身份,文学所、科技所等,克氏特意笑着说明,每一位部门负责人“都是共产党员”,这是说明苏联和俄罗斯政权的和平对接与成功转型么?

2000年,我们已大体完成了《俄藏黑水城文献》的全部现场编拍工作,从1993年这个项目上马,历时八年,吃尽千辛万苦,终于见到了胜利曙光。我们向社领导请示,拟在彼得堡市内中国风味的饭店举行一次告别宴会,表达我们的感激之情。赵昌平总编辑很快就有了答复,同意我们的设想,并提醒我们,菜肴应该丰盛一点,因为此举也代表了本社社领导对东方所的专家、手稿部提阅文献的工作人员的谢意。于是邀请了克恰诺夫所长以及孟列夫、克平、伊拉·波波娃等俄方专家和法兰祖什夫(外事秘书)、捷姆金夫妇、娜佳(手稿部提卷人员)等等一行共十人赴宴。我们还特地准备了中国特色的醇正白酒。宴会开始前,我代表社领导致祝酒辞,回顾从签订协议,到落实出版的全过程,感谢俄国朋友的全力支持。我引用了中国诗人朱熹的诗:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”我们这一项目的成功实施,虽然还有许多有待完成的工作要做,但什么困难也阻挡不了中俄人民友好合作的前进步伐。孟列夫翻译得很顺畅,俄国客人都沉浸在八年的往事的回忆中。

席间最大的官员便是东方所所长克恰诺夫,他真诚地回顾了八年来我们共同走过的路程,又对俄国的经济现状表示了遗憾,在中国同行离开时,“所方不能为你们举行如此‘盛宴’”。后来克平、法兰祖什夫等等也讲了话,对中国同行的忘我工作表示了钦佩,气氛十分融洽。第二天,我听克平转告,对昨天的告别宴会,出席的俄方同事都很满意,尤其是那些很少有机会参加外事活动的文献提卷人员娜佳等,她们一个劲儿地称赞中国同事的热情礼貌与周到,还称赞中国菜肴的丰盛与美味可口。愿这种美好的记忆永远保留在俄国朋友的心田吧。

克恰诺夫是2013年得病去世的。我们得到消息很迟,在一年之后。每想到他,我总不免怅惘凝思。他在苏联俄罗斯转型时期,继果断有为的彼得罗相出任所长,不畏烦剧,不惧重重困难,持重勿失,将与中方合作的大项目——《俄藏黑水城文献》出版进行到底,使黑水城文献最主要的精华早日与全世界学人见面,这个功绩是永垂不朽的。黑水城文献能够有今天这么高的知名度,有这么广泛的研究者,与原始文献的影印刊布有莫大的关联。俄罗斯圣彼得堡东方研究所藏有许多各个国家的古代珍贵文献,到2025年《俄藏黑水城文献》出版完毕全书的最后一册即第三十三册,也许是东方所与国外合作出版的最大规模的一种资料丛书。克恰诺夫有理由为此而骄傲。中国西汉时的大臣周勃“重厚少文”,但高祖皇帝刘邦预见将来“安刘者必勃也”。我想,对圣彼得堡东方所而言,克恰诺夫不就是周勃吗?

还没有评论,来说两句吧...