上海博物馆一款“蝠桃瓶”文创冰箱贴近日引发争议。这款以清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶为原型的发光冰箱贴被指为“消费文物苦难史”,因为该文物曾流落海外被改装为台灯灯座并被填入沙泥。上海博物馆今天下午对澎湃新闻记者表示,自蝠桃瓶2004年入藏上博以来,已由它开发了几十种相关文创产品,“发光冰箱贴只是其中一种文创产品,这件文物回流的意义是多元的,流失海外和曾经被改造使用的经历,并非不能被融入文创设计。”上博以陶瓷文物为原型,开发过多种台灯文创,30多年前就做过耀州窑同款台灯。

一位资深文博学者对澎湃新闻表示,对于“蝠桃瓶”,如果回避这段历史,无异于为“情感洁癖”而阉割文物生命史,博物馆作为以研究为基石的公共机构,不应回避文物伤痛,也不必修饰其曾经的遭遇,博物馆的专业释读权更不应让位于情绪化解读。

事实上,这场争议表面上是对一个文创产品的审美批判,实则触及了博物馆在现代社会中的角色定位、历史解读的话语权归属,以及民族情感与历史客观性之间的永恒张力。

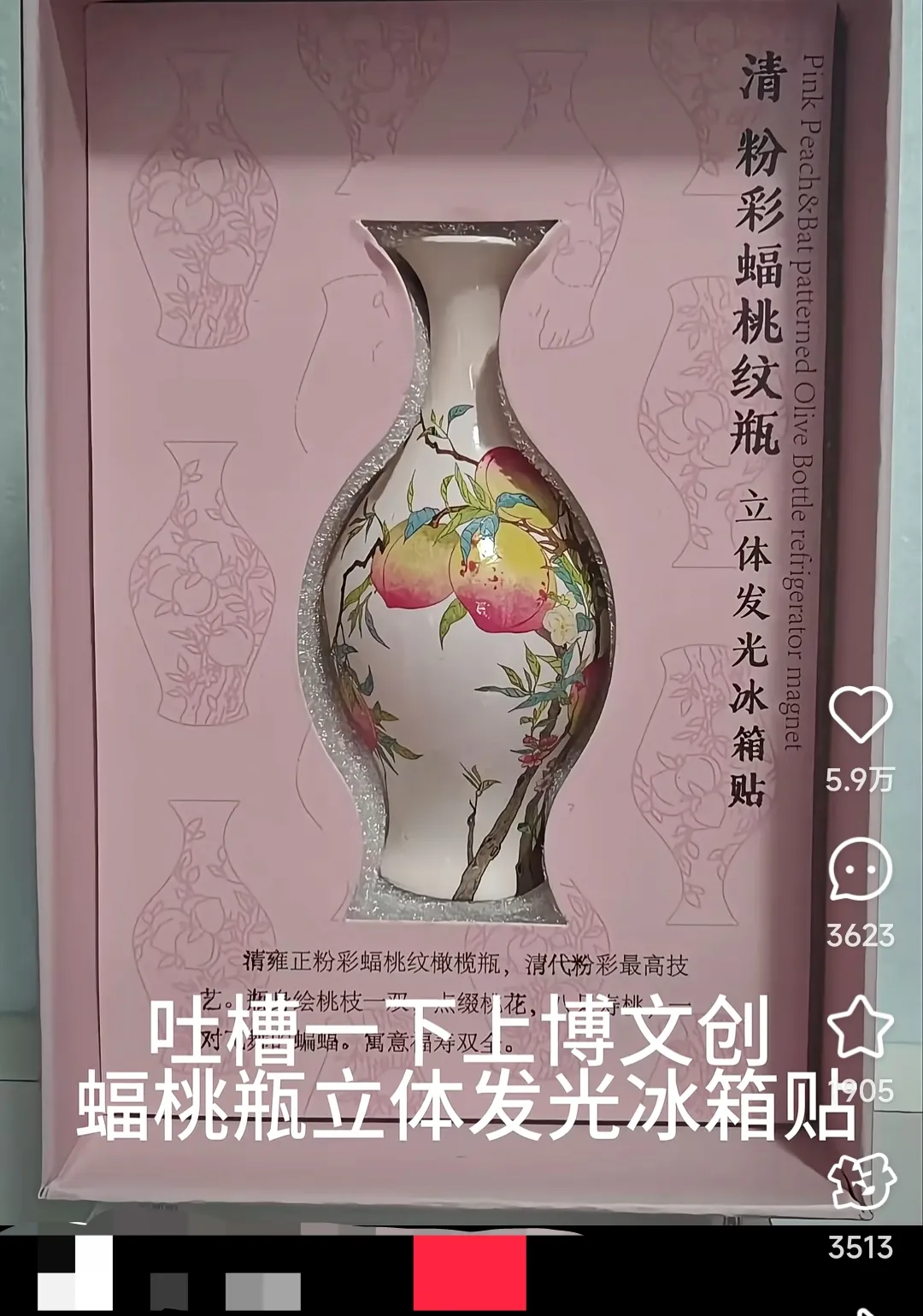

网友称“蝠桃瓶”的设计令其不适

7月7日,有网友发帖称,自己在上海博物馆东馆文创区购买了一款“蝠桃瓶”冰箱贴。该网友称,这款冰箱贴的“发光功能”与“瓶底开孔”设计,与蝠桃瓶流落海外的经历形成了令人不适的呼应。这位网友的个人“吐槽”经媒体报道后,引发了更大的争议。这种基于个人主观经验的片面解读是否有必要被放大?而对于该件文创产品的开发,业内人士是如何看待的?

网友质疑上博文创蝠桃瓶立体发光冰箱贴“不尊重历史”。图源。社交媒体

清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶是上海博物馆收藏的一件瓷器珍品。撇口,长颈,溜肩,鼓腹,圈足。形似橄榄,故此又称橄榄瓶。瓶体绘制了粉彩八桃两蝠,因桃子象征“长寿”,蝠是“福”的谐音,寓意福寿双全。

20世纪上半叶,蝠桃瓶流落海外,几十年来,一直在没有任何保护设置的条件下,被作为一只台灯的灯座使用。后被拍卖公司识得,2002年,香港收藏家张永珍博士以4150万港元高价竞得此瓶,并于2004年将其捐赠给上海博物馆。

蝠桃瓶的价值具有多重面向,如既是雍正官窑的创新之作(首次将平面蝠桃纹应用于立体瓷瓶)、清代粉彩工艺的实证,又是中西收藏史缩影、文物回归的象征。

清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶。图源上海博物馆官网

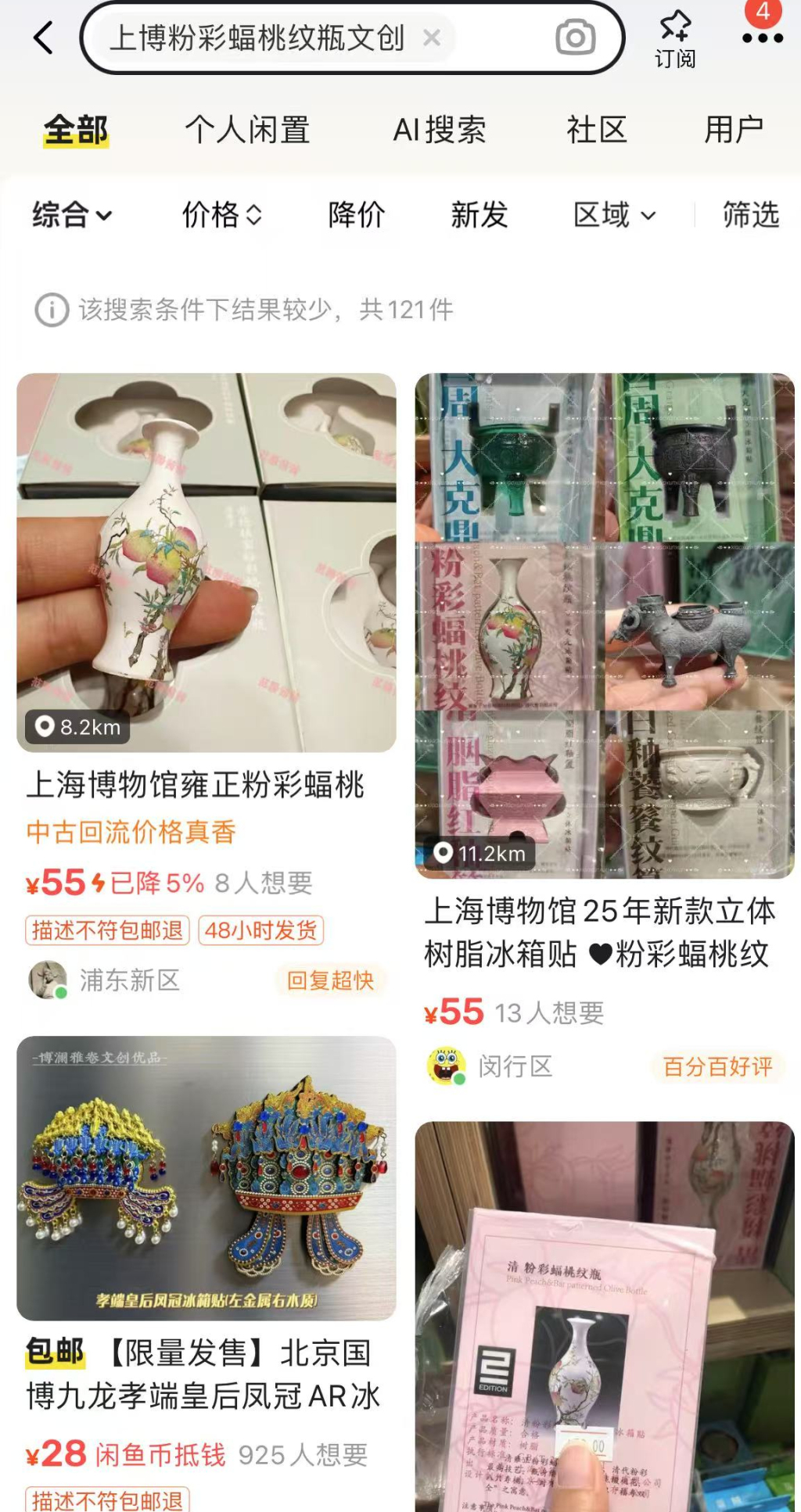

澎湃新闻搜索发现,上博以馆藏“清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶”为原型开发的文创产品有很多款式,有着清晰的多元叙事的包容,并不是只有这一款引争议的发光“蝠桃瓶”冰箱贴文创,还有仿“蝠桃瓶”的小摆件、树脂立体冰箱贴等,皆因小巧精致、做工精美而受观众欢迎。

上博以馆藏“清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶”为原型开发的文创产品有多款,并不只有发光冰箱贴

上博方面今天下午对《澎湃新闻|古代艺术》表示,“其实欧美人对于中国瓷器的喜爱由来以久,他们也很喜欢利用中国瓷器做一些二次改用,艺术加工,来装饰生活,这在当时是一种非常流行的风尚,上博利用陶瓷文物,开发了很多种台灯文创,30多年前就做过耀州窑的台灯,上博的文创理念是生活艺术化,艺术生活。今年开始流行做冰箱贴,因为它物美价廉,又能装点生活。”

上博以蝠桃纹橄榄瓶为原型开发了很多文创

博物馆专业释读权不应让位于个体片面解读

“网友对上博该件文创产品的意义解读有点过了。”争议发生后,有评论称“文创开发不应调侃伤痛历史”,一位文博领域负责文创的资深从业者告诉澎湃新闻,“昨天我们行业内部都关注到这件事,也有过讨论,在我们业内人士看来,这更多的是网友基于个人认知的片面解读,这种论调是有待商榷的。”

“首先我认为博物馆拥有对自己开发的文创和馆藏文物使用的释读权;其次,对于文物的过去,文物在特定历史时期的经历,我们应该正确地看待。”该名业界人士说,“不同的文化首先有交融,文物也有自己的过去、现在和未来,公众可以更客观地去看待文物的历史。”

一位资深文博学者对澎湃新闻表示,当上海博物馆“蝠桃瓶”文创因设计细节引发舆论风波时,一句“相当于用鸦片纪念林则徐”的类比,将一个严肃而专业的博物馆推向了民族情感审判席。在这场围争议中,一个核心命题愈发清晰:博物馆作为以研究为基石的公共机构,其专业释读权不应让位于极端的情绪化解读,更不该被片面的民族主义叙事所裹挟,“博物馆文创产品的核心使命,是通过创意转化让尘封的历史融入当代生活。博物馆并非普通文化商品供应商,其权威性根植于学术研究的系统性、历史语境的还原能力、文化价值的鉴别体系等专业基石。”

“用林则徐和鸦片的关系来类比这一文创产品,在逻辑上是荒诞的。”微博名为“VCeley Ylang”的文博从业者认为,“博物馆作为一个以文物研究为底色的公共机构,呈现藏品的任何真实历史资讯都是正常的。”“退一步讲,博物馆甚至真的可以复刻一个台灯貌的瓷瓶摆出来卖,明白告诉公众:这件文物它曾经被文化挪用了。”

故宫博物院前院长单霁翔曾说:“文物修复不是将历史痕迹抹去,而是让不同时代的文化层对话。”上海博物馆官网对蝠桃瓶的记载包含完整的流转历程——“曾长期流散海外,一度被改装为灯座,瓶内填充沙泥”。这一表述建立在严谨的文物档案学基础上。它代表着专业机构对历史的敬畏:不回避伤痛,不修饰曾经的遭遇,更不因时势压力而篡改物证。

还没有评论,来说两句吧...