7月5日,北京人艺小剧场话剧《我爱桃花》再度登上实验剧场的舞台,演绎今人眼中的唐传奇。

以现代思维解读历史故事,以当代舞台重塑古代传奇。由“刀与巾帻(古代男子用来包头、束发的头巾)”所引发的跨时空争论也更具思辨性与艺术感染力。

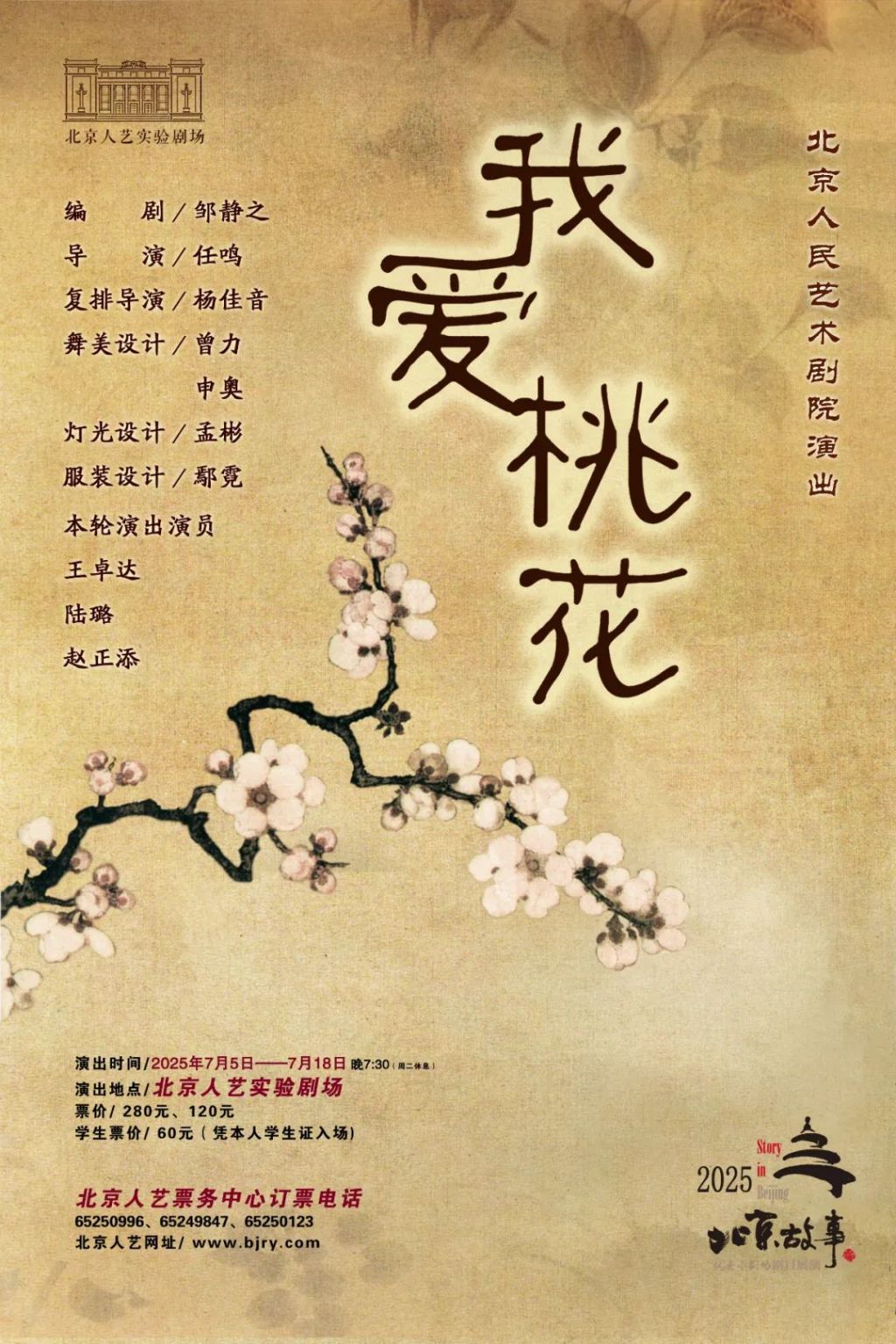

本轮演出海报

《我爱桃花》是著名编剧邹静之的话剧处女秀。故事蓝本主要取自明代拟话本集《型世言》,又将唐传奇《冯燕传》化用至戏剧之中。全剧围绕一个因恋人误解而引发的核心事件展开,采用“戏中戏”的结构进行呈现:现代剧团的演员在排演一段古代故事时,因对剧中情人关系的争论而陷入停滞,其后关于“杀谁?”与“杀还是不杀?”的系列追问,构成了“亲密关系中信任与猜忌”的永恒探讨。

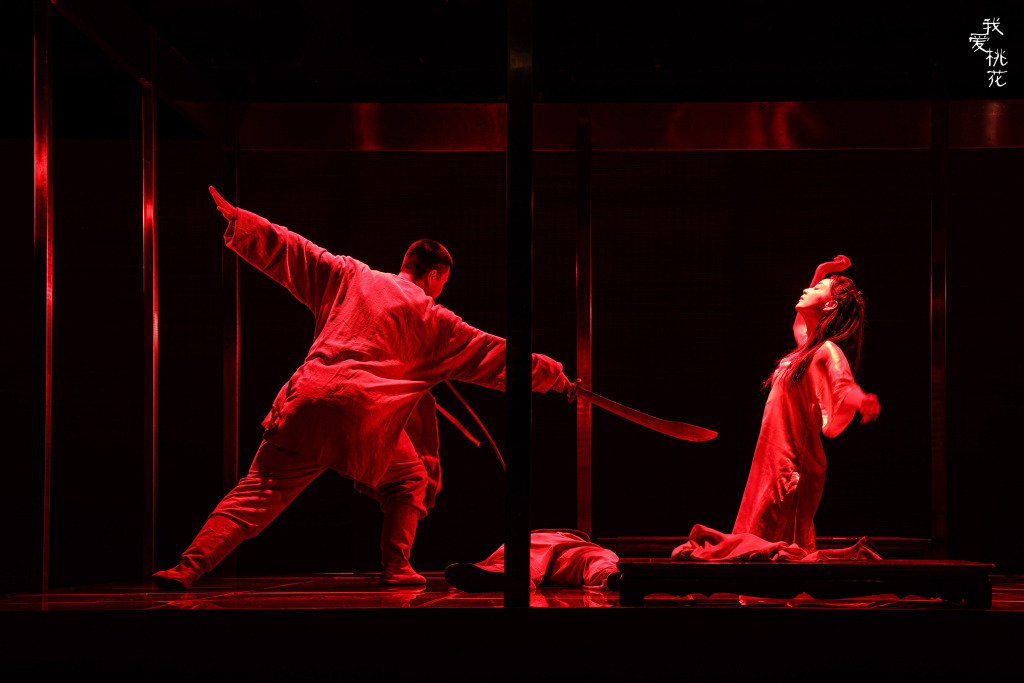

剧照

邹静之曾将《我爱桃花》定义为“关于误解的寓言”——“误会不是偶然的错误,而是人性欲望与沟通局限的必然产物”。在角色解构上,该剧打破传统戏剧的“善恶二元论”,让张婴妻从“淫妇”变为“被误解的主动者”,冯燕从“英雄”变为“困在欲望里的普通人”,无不是“人性在误会中挣扎”的表征。

剧照

2003年,《我爱桃花》作为北京人艺实验剧场的开幕戏首演,这也是导演任鸣在小剧场舞台上对东方美学的一次成功探索,其“古今穿越”的创作手法被视为“戏剧民族化”的成功案例,曾赴多国交流演出。二十余年来,该剧作为人艺小剧场的“保留剧目”,培养了徐昂、吴珊珊、于震、白荟、王佳骏等一批批的业务尖子,堪称剧院青年演员的“磨刀器”与“试金石”。

2023年,剧组又迎来复排导演杨佳音和王卓达、陆璐、赵正添三位青年演员组成的全新演出阵容,本轮演出已是他们携手合作的第三轮。“今年复排时,演员和我都经历了成长,再看这部作品,发现随着时间推移和时代变化,有些细节依旧能解读出新意。”复排导演杨佳音认为,这正是经典作品应有的特质,也是《我爱桃花》吸引人的地方,“经典作品于每个时代都能映照出鲜明的当下性。今天的观众走进剧场,或许还能从中找到各自心中的真相。”

杨佳音告诉澎湃新闻记者,当年任鸣导演以东方美学为基调,采用旋转舞台、古典音乐等元素,构建了诗意化的戏剧空间。“这轮复排,我向三位演员就定了一个关键词,‘角色需求’。角色的强烈需求往往源于困境,需要寻找出口来表达。也正是在这股动力的推动下,剧中的三角人物关系随之转动,形成了一道独特风景。”

虽是复排,《我爱桃花》剧组仍投入了百分百的用心。“第一天排练,导演就问我们:人物的角色需求是什么?”演员王卓达、陆璐、赵正添坦言,导演的启发为人物创作打开了新思路,“文本没变,但真正清楚了角色要什么,表达自然跟着需求走了。而表演因此有了支点,人物之间的互动也更显默契。”

剧照 陆璐饰演张婴妻、王卓达(中)饰演冯燕、赵正添(右)饰演张婴

值得一提的是,毕业于中央戏剧学院音乐剧表演系的青年演员陆璐,自2019年被作为“大青衣”型演员储备招入人艺后,已经先后在首都剧场、曹禺剧场,人艺小剧场、实验剧场主演了四部代表作,分别是《风雪夜归人》中的玉春、《日出》中的陈白露、《霸王别姬》中的虞姬以及《我爱桃花》中的张婴妻。

剧照

“陆璐在研读、揣摩角色时会带着强烈的甄别视角,总是在寻找并抓住每个角色不同的特质,是一个会用心动脑的演员。王卓达和赵正添的表现也令人欣喜,他们像海绵一样蓄力,在外放的一刹那又极具爆发力。这次我要求大家在收与放之间要达至一种更高妙的平衡,在小剧场非常切近的观演关系下,对情感、情绪的输出和表达要更具层次感、更细腻动人。”杨佳音点评道。

本轮演出将持续至7月18日。

还没有评论,来说两句吧...